「日本語がわからないと言えば」…ビール5杯飲んだ中国籍の男「小学生4人ひき逃げ」逮捕直後の言い訳

2025.11.21(金)

裁判員制度がスタートして16年が経った。しかし、ここ数年、刑事裁判の現場では、有罪・無罪の事実認定や量刑に影響を及ぼしかねない深刻な問題が起こっている。遺体や傷口、血のついた凶器の写真、犯行の映像などが、裁判員の心にトラウマを残す「刺激証拠」とされ、これをイラストで代用したり、モノクロ化したり、さらには証拠採用すらしないケースが増えているというのだ。今月、現状に危機感を訴える弁護士や法医学者らが都内でシンポジウムを開いた。「刺激証拠」を隠され、判決を下された犯罪被害者や遺族らからは峻烈な怒りの声も上がっている。ノンフィクション作家の柳原三佳氏が取材した。

カラーの証拠写真をモノクロ化やイラスト化

11月15日、〈「刺激証拠」のイラスト化 隠される真実〉と題したシンポジウムが都内で開かれました。主催は、「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」と「日本法医病理学会」。元裁判官、元検察官、弁護士、殺人事件の被害者遺族、日本とドイツの刑事法医学者、裁判官らが登壇し、午後1時から約4時間半にわたって、それぞれの立場からの問題提起をベースに白熱した議論が交わされました。

〈「刺激証拠」のイラスト化 隠される真実〉のシンポジウム。法曹関係者や殺人事件の被害者遺族などが参加した(筆者撮影)

「刺激証拠」という言葉は、裁判に縁がない人には馴染みがないかもしれません。例えば、殺人事件が発生したとき、警察は証拠として被害者の遺体、血の流れている現場、凶器のナイフなどの写真を撮り、調書に貼付します。司法解剖された場合は、解剖時の写真や臓器の写真なども捜査機関に提供されます。

これらは、事件の真実を見極めるうえで最も客観的、直接的な証拠と言えるでしょう。

ところが、最近の裁判員裁判では遺体や血液が写り込んだ写真等を「刺激証拠」と呼び、一般市民から選ばれた裁判員に心理的な負担をかけないよう、カラーをモノクロにしたり、イラストに代替したりして見せることが多くなっています。

こうした流れに対して、弁護士や法医学者の間からは、「科学的正確性が保てない」「真の証拠を見ないまま裁判をすることは、被告と被害者双方の人権侵害につながる」といった懸念や反発の声が上がっているのです。

この日のシンポジウムでは、娘を殺害された母親が、ビデオメッセージで自身の過酷な体験と思いを語りました。娘の遺体写真を「刺激証拠」としてイラスト化されたことで、判決にどのような影響を及ぼし、結果的に犯罪被害者遺族をどれほど苦しめているか……。当日のお話の中から、抜粋して紹介したいと思います。

暴力を受けた状況がありありとわかる亡くなった娘の被害写真がシンプルなイラストに

<遺族のメッセージ>

私は、当時22歳の娘を交際相手であった男からゴルフクラブで何十発も殴られて出血死を余儀なくされた殺人事件の遺族です。事件から2年経ってようやく刑事裁判が始まり、被害者参加をしました。

被告人は、娘が部屋で暴れたり叫んだりしたため、「静かにさせるために顔や頭を衣服で巻きつけ、それでも静かにしなかったのでゴルフクラブで何度かコツンと叩いただけ。殺しても構わないという意思はなかった」と言いました。

私は「娘が発見された時の遺体写真を見せてほしい」とお願いしました。どうしても真実が知りたかったからです。酷い状態で写っていたためショックでしたが、娘が受けた暴行の真実を見ることができてよかったとさえ思いました。

ただ、裁判の後で検事さんから聞いた話では、公判前整理手続きで裁判長が「写真を出してくれるな」と言っていたそうです。「刺激的な写真は、裁判員の心的負担が大きく、グロテスクな写真に免疫がない方々に出してもらっては困ります。その代わり、これだけ酷い傷を受けたということは、十分に裁判の中で明確にさせます」と言われていたそうです。

ところが蓋を開けてみたら、本当に簡単なイラストに傷の箇所が書いてあるだけで、傷の酷さの表現が全く追いついていない状況でした。被告人の証言が虚偽であることは、実際の傷の写真を見てもらえば一目瞭然だと思いました。

検察官が最後に娘の写真等を証拠請求してくれましたが、裁判長は「もういいでしょう」と言ったため諦め、証拠として採用されることはありませんでした。

結局、被告人の「殺意」は否定され、16年の求刑に対し、判決は懲役10年というものでした。検察官が主張するような、ゴルフクラブで15回以上殴打したという事実や、娘の両手の損傷が防御創であることには疑いが残るとのことでした。

でも、写真さえ見てもらっていれば、被告人が言っていることと傷の状況が合致しないことはすぐにわかったと思います。

また、実際の写真で内出血の状況も見ずに、どうして防御創ではないなどと言えるのでしょうか。こんな悲しい結果を娘の仏壇に報告することは、非常に辛かったです。

裁判長の職務とは何なのでしょう。自身と裁判員の保身が大前提なのでしょうか。被害者や被害者遺族の感情は後回しでよいのでしょうか。民意を反映させるための裁判員裁判ではないのでしょうか。少なくとも裁判官は、どんなにひどい犯罪でも目を通すべきです。そして裁判員には「見る、見ない」の選択権を与えるべきです。

今後の裁判員裁判で私たちのように深く傷つけられる方がなくなることを願ってお話をさせていただきました。

モノクロにしただけでこんなにも印象が…

「ゴルフクラブで殴られ、亡くなられた娘さん、相当酷い傷を負われていたのでしょうね。それを見てももらえずに裁判が終わるなんて、どれほど悔しい思いをされたことでしょうか」

そう語るのは、以下でレポートした「飲酒ひき逃げ事件」で、重傷を負った女性の母親・高橋美智代さん(仮名)です。

(参考)泥酔してひき逃げしたラウンジ嬢が法廷で「反省なき態度」、顔を傷だらけにされた24歳被害女性が悔しさで震わせた声(2025.9.26)

「うちの娘の加害者は、危険運転致傷の罪で起訴されました。当初、裁判員裁判になるかもしれないと言われ、ケガの写真は刺激証拠として却下されるかもしれないと不安でした。それなら、先にメディアで公開して、この苦しみを知ってもらおうと思ったんです。いくら裁判員が怖いとか、ショックを受けるといっても、被害者からすればこれが真実なんです」

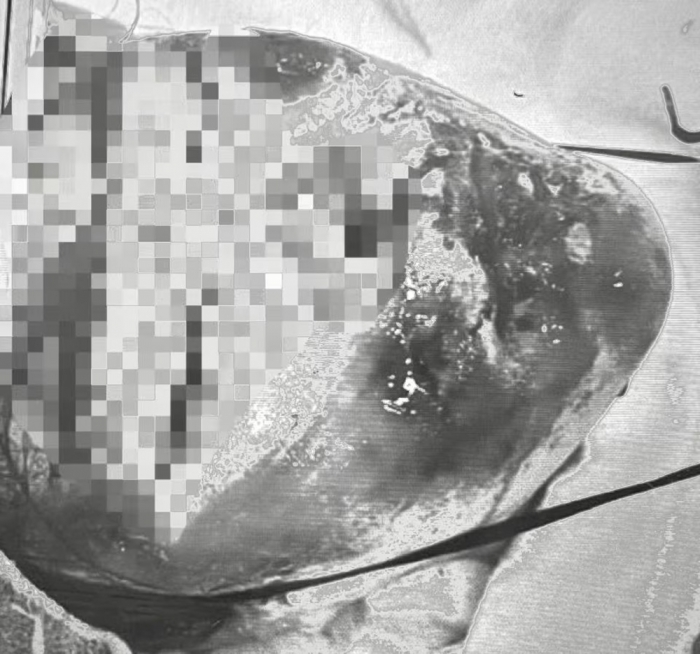

2枚の写真を比べてください。

ひき逃げ事故の被害者・高橋琴さん(仮名)の受傷直後顔面写真。直視するのがつらい写真ではあるが、事故の実態を如実に伝えてくれている

上の写真をモノクロにするとこうなる。だいぶ印象が違う

これは、高橋さんの娘・琴さん(仮名)の受傷直後の写真です。

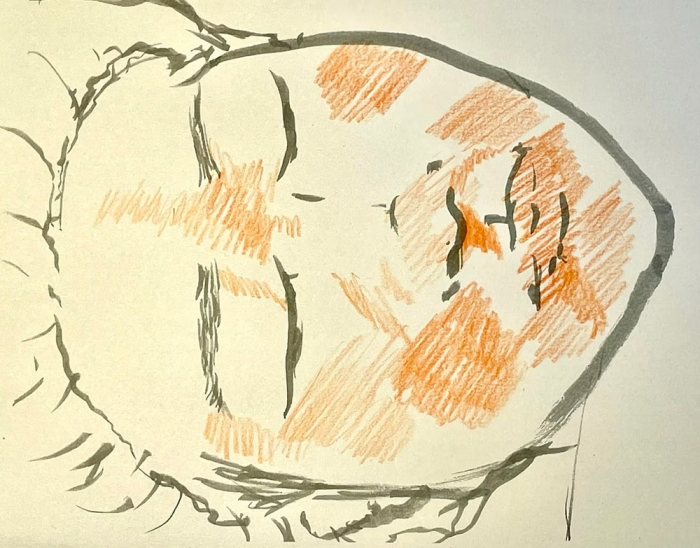

モザイクをかけていますが、カラーとモノクロ、それぞれの写真が与える印象はいかがでしょう。この写真をイラストにしてみたのが下の画像です。被害の過酷さはもっと薄まるのではないでしょうか。

上記写真を筆者がイラストにしてみた。これでは被害の実態など分かりようもないと思うが、現在の裁判員裁判では、証拠写真がこの程度のイラストで代替されている

「娘は命が助かったことで、当初はメディが全く取り合ってくれませんでした。でも、受傷直後の写真を記事に載せていただいた直後から、新聞やテレビが取材に来て、事故の酷さを一斉に取り上げてくれたんです。

ひき逃げ事故に遭い、病院で治療中の高橋琴さん(仮名)

この写真を見てもらったことで、被害の深刻さが伝わったのだと思います。被害の真実を伝える大切な証拠を、裁判員に対する刺激が強いから見せられない? 自分の家族が被害に遭っても同じことが言えるのでしょうか。裁判官にはよく考えていただきたいです」(高橋さん)

同じく入院中の高橋琴さん

「遺体写真を見てPTSDになった」という裁判員の訴えで完全に腰が引けた裁判所

裁判員裁判が始まったのは2009年5月21日のことです。当初は今のように刺激証拠をイラスト化するようなことはなく、真実究明のため厳正に行われていました。

ところが、2013年3月、裁判員を体験した女性が提訴した国賠訴訟をきっかけに、事態が一変したといいます。

60代のこの女性は、福島地裁郡山支部で開かれた強盗殺人事件で遺体のカラー写真を見てPTSD(心的外傷後ストレス障害)になったとして、慰謝料を請求したのです。この裁判自体は原告敗訴で確定しましたが、以来、裁判所が萎縮し、司法解剖の写真も含め、遺体の写真を証拠として採用しなくなったというのです。

被害者支援を数多く手掛け、今回のシンポジウムでパネリストをつとめた上谷さくら弁護士はこう訴えました。

「犯罪被害者にとって、最大の関心事は量刑です。特に被害者が亡くなった事件のご遺族は、死刑以外は受け入れられません。無期懲役になったとか、懲役20年、15年になったとき、『あの遺体の写真を見ていないからだ』と納得できないのはあたりまえです。

朝、行ってきますと元気にランドセルを背負って出て行った子どもが、数時間後、全身傷だらけで亡くなっている。顔も見ないでください、と言われたりする。大事な我が子の遺体と突然対面することが、どれだけの苦しみでしょうか。

それを、『事実認定は変わらないから』と、裁判員が写真で見ることもせず、逆にイラストだけで判断されたら胸が張り裂ける思いになるのは当然のことだと思うんです。被害者の方は、正しい証拠を見てもらって、正しく加害者を処罰してほしいという気持ちがとても強いのです」

シンポジウムの案内文には、今後の取り組みについてこう綴られていました。

『真実発見という刑事訴訟の精神を取り戻すため、刺激証拠であっても裁判員の心理的負担を理由とした排除を辞め、これを見たくない時は裁判員選任の正当な拒否事由としたり、刺激証拠を見せるときでも見せる方法を工夫したり、見た直後の心理的ケアを裁判官に義務付けたりするなどで裁判員に配慮する方向で、運用や制度の改正を目指します』

筆者のもとには、裁判員裁判で、イラスト化以前に血液が写っている写真全てが証拠採用されなかったという報告も来ています。そして、ご遺族は今も、判決結果を受け入れられず苦しみ続けておられます。制度の改正が急がれます。