東郷平八郎が「日露戦争の勝利は幕臣・小栗上野介のお陰」と感謝した理由

『開成を作った男、佐野鼎』を辿る旅(第58回)

2022.5.19(木)

〈もし、ロシアに負けていたら日本海はロシアに抑えられて自由に航海できず、日本はロシアの言いなりの国になっていたことでしょう〉

ロシアによるウクライナ侵攻のニュースを連日のように目にする中、この一文が目に留まりました。

今年1月、子ども向けに出版された『小栗さま 小栗上野介』(編著/村上泰賢/東善寺発行)という本の中に記された一節です。

振り返れば、日本もかつてロシアと戦争をしていました。今から118年前、朝鮮・満州の支配権をめぐって勃発した「日露戦争」です。

東郷平八郎が小栗忠順に感謝した理由

1904(明治37)年、この戦いは日本側が旅順を攻撃したことで始まり、翌年、東郷平八郎率いる日本海軍が、日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を破り、勝利を収めたのです。

実は、この戦争の終結から7年後の1912(明治45)年夏、東郷平八郎がこんな「言葉」を残していたことをご存じでしょうか。

実は、この戦争の終結から7年後の1912(明治45)年夏、東郷平八郎がこんな「言葉」を残していたことをご存じでしょうか。

「小栗さん」とは、幕末、外国奉行や目付、江戸町奉行、勘定奉行などの要職を務めた幕臣・小栗忠順(おぐりただまさ/1827~1868)のことです。

小栗自身は、1868年、明治新政府軍によっていわれのない罪を着せられ、日露戦争が起こる36年も前に41歳という若さで惨殺されました。つまり、小栗と日露戦争とは直接関係がありません。にもかかわらず、東郷は小栗の遺族を自宅に招き、心からの礼を言い、そして「仁義礼智信」という書をしたためて、記念に贈っていたというのです。

幕府の運命に限りがあっても、日本の運命に限りはない

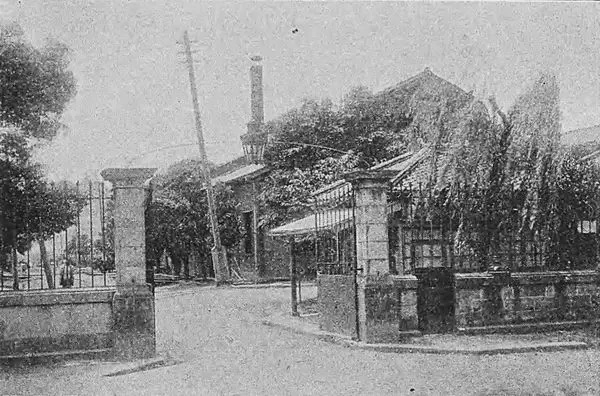

東郷がその存在に心から感謝したという「横須賀造船所(製鉄所)」。

その建設は、万延元年遣米使節(1860)としての9か月に及ぶ航海から帰国した小栗が、その後、4年間にわたって提案し続けた末に実現した一大プロジェクトでした。

渡航先のアメリカで実際に造船所や製鉄所を見学した小栗は、日本の近代化のために、必ずこうした施設が必要になることを痛感しました。西洋の国々から艦船を購入したとしても、それらはいつか必ず故障する、そのとき、日本として船を造る技術を持っていなければ、修理することすらできないと考えたのです。

小栗忠順や佐野鼎が見学したワシントン海軍工廠に残るドック(筆者撮影)

しかし、この時期、幕府の財政はすでに逼迫し、幕府自体がいつまで続くかが危うい状況でした。そんな中、周囲からは当然、造船所建設に対して大反対の声が上がります。しかし、将来を見据え、確固たる信念を持っていた小栗は、

「幕府の運命に限りがあっても、日本の運命に限りはない」

「同じ売家にしても、後の日本のために、土蔵付き売据えの方がよいではないか」

という言葉を発して、決して引き下がらなかったと言います。

とても重みのあるこれらの言葉と小栗の熱意が、周囲の幕臣たちの心を揺さぶったのでしょう。結果的に小栗の意見は押し通され、元治元年(1864)、日本初となる蒸気機関を使った近代的な造船所の建設が横須賀の地で認められました。

明治時代に撮影された横須賀造船所(不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)

無実の罪着せられ斬首

造船所と言っても、小栗が構想したそれは、ただ船を造るだけの施設ではありませんでした。船舶用のロープや帆、歯車、ねじ、シャフトの他、鍋や釜、スプーンやナイフなど、あらゆるものが生産できる総合工場でした。また、学校も作られ、優秀な若者たちがフランス人技師から工学などを学び、高度な知識を蓄えた技術者が多数育成されたのです。

もちろんこのときは、まさか40年後に日本がロシアの巨大艦隊と闘うことになろうとは、誰も想像していなかったでしょう。しかし、横須賀造船所が作られていたことで、日本は独自の技術を駆使して、速度の速い駆逐艦や魚雷艇を自作し、結果的にそれらが日本海海戦で、小さいながらも大きな力を発揮し、ロシア艦隊を撃沈することになったのです。

造船所が完成して間もなく、幕府は終焉を迎えます。明治新政府は幕府が最後に残したこの「横須賀造船所」によって、はかりしれない恩恵を受けました。しかし、これほどの功績を残した小栗に対する新政府の対応は、あまりに冷酷なものでした。

1868年5月27日、地元の群馬県権田村に戻っていた小栗は、「叛逆の意図は明白」などと根拠のない言いがかりをつけられ、罪なくして首を切り落とされたのです。

小栗の命日である5月27日が、奇しくも、日露戦争における日本海海戦(1905年5月27日)と同じ日であることにも、不思議な因縁を感じます。

結局、小栗自身は日本が急速に近代化を果たしていく明治の世を見ることはできませんでした。

遣米使節の旅で小栗と会話した佐野鼎

さて、小栗忠順と東郷平八郎の話に終始し、本連載の主人公である「開成を作った男・佐野鼎(さのかなえ)」の登場がすっかり遅れてしまいましたが、実は、佐野鼎も万延元年遣米使節団の一員としてアメリカへ渡っており、小栗と同じ船に乗って長い航海や鉄道の旅を共にしていました。

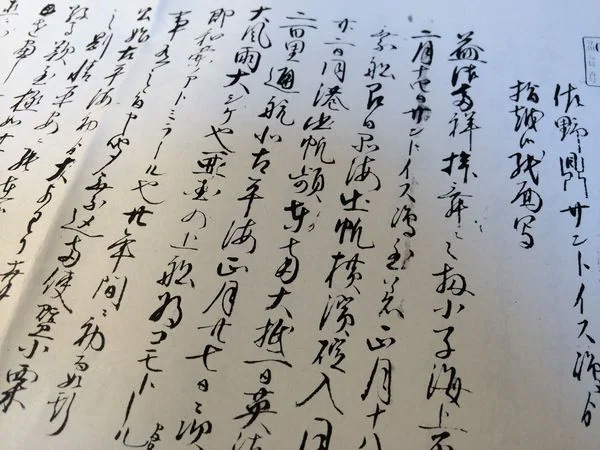

といっても、将軍にもお目見えのできる目付の小栗と下級の加賀藩士である佐野とでは身分に差がありすぎて、対等に話せる関係ではなかったでしょう。それでも、佐野鼎の記した『訪米日記』や日本で帰りを待つ友人に宛てた手紙の中には、「小栗公」「小栗殿」という名前がたびたび登場します。

佐野鼎がハワイから日本に送った手紙の写し。左下に「小栗」の文字が見える(筆者提供)

たとえば、太平洋を横断中の大しけで、小栗はじめ多くの使節が酷い船酔いに苦しんだこと、その後、回復したこと、また、サンフランシスコで合流した咸臨丸のメンバーと小栗が対面したことなども詳細に記されているのです。

1829年生まれの佐野鼎は、小栗より2歳下でほぼ同年代です。長崎海軍伝習所の一期生として、最新の航海術や西洋砲術を学んでいた佐野は、今でいう「テクノクラート」のような存在だったと思われ、小栗はおそらく、専門的なことについて佐野に質問などしていたのではないでしょうか。

佐野鼎の親友である肥後出身の木村鉄太(1828~1862)が、若き日に小栗と共に漢学者の安積艮斎(あさかごんさい)から学んでおり、遣米使節団では小栗の従者をつとめていたという関係も影響していたのかもしれません。実際に佐野は、アメリカ行きの船の中で小栗から声をかけられるようになったと手紙に記しています。

とにかく、佐野にとって、小栗は特別な存在で、きっと小栗から話しかけられることがとても嬉しく、誇らしく、印象に残る出来事だったに違いありません。そんな気持ちが、手紙の文面から伝わってくるのです。

『開成をつくった男、佐野鼎』(柳原三佳著、講談社)

アメリカから帰国後、日本に造船所を造った小栗忠順

使節団一行は、アメリカで造船所やドック(船を修理するための船渠)も見学しました。そこでも小栗と佐野は何らかの会話を交わしたかもしれません。

蒸気エンジンを使った巨大な機械が動くさまを目の当たりにし、若い彼らは大きな驚きと衝撃を感じたことでしょう。

アメリカから帰国した小栗は、前述した通りすぐに日本での造船所(製鉄所)建設のために奔走します。

加賀藩士だった佐野鼎も、同じく藩主にその必要性を訴え、七尾で製鉄所の建設計画を進めます。しかし、七尾の製鉄所は結局、維新後、藩がなくなったことで完成せず、佐野鼎が外国から取り寄せた各種機械は、その後兵庫に移送され、現在の川崎重工業の礎になっています。

いずれにせよ、アメリカから帰国後、小栗と佐野がとったそれぞれの行動を見ていると、身分に大きな差はあるものの、その考え方や目の付けどころ、感性はとても似ているような気がするのです。

『小栗さま』の著者である村上泰賢氏は、小栗の墓所がある「東善寺」(www.tozenzi.cside.com/sinchaku-2022.html/群馬県高崎市倉渕町)の住職です。

『小栗さま 小栗上野介』(東善寺にて550円で購入可)

小栗忠順の足跡と実績を研究し、著書も多数著してきた村上氏は、横須賀造船所が日本の近代化に与えた影響について、『小栗さま』の中でこう表現しています。

「富岡製糸場は横須賀造船所の妹、中島飛行機(現スバル自動車)と呉市の海軍工廠は弟、日本のモデル鉱山となった生野銀山は、横須賀造船所の機械と工具で近代化した義弟です」

東善寺にある小栗忠順の像(筆者撮影)

5月22日は小栗終焉の地で「小栗まつり2022」開催

さて、5月は小栗忠順が斬首された命日月でもあることから、毎年、小栗終焉の地である群馬県高崎市倉渕町で「小栗まつり」が開催され、多くの人で賑わっています。

近代日本の基礎を築いた小栗公の功績を、多くの人々に紹介し、史実に基づいた正しい歴史認識と理解を深めてもらうというのがその目的です。

今年は5月22日(日)10時から開催され、筆者(柳原三佳)が、『開成をつくった男・佐野鼎(かなえ)』の取材から見えてきた小栗忠順との接点』というタイトルで講演を行う予定です。

*セミナー|ジャーナリスト 柳原三佳オフィシャルHP

https://www.mika-y.com/journalist/seminar/archive/?no=20220430113047

佐野鼎の日記や手紙の中に見られる小栗公との関係、また、佐野や小栗が遣米使節として見たであろう、1860年のアメリカの風景、現地で受けたカルチャーショックの数々を紹介する予定です。

ちなみに、東郷平八郎が小栗忠順の遺族に贈った「仁義礼智信」の書額や、小栗が斬首される折に烏川の河原まで乗せられたという籠は、東善寺に収蔵されています。ぜひ一度、東善寺に足を運び、実物を見て、小栗忠順という人物の功績と、その思いに触れていただければと思います。

【連載】

(第11回)これが幕末のサムライが使ったパスポート第一号だ!

(第14回)151年前の冤罪事件、小栗上野介・終焉の地訪問記

(第15回)加賀藩の採用候補に挙がっていた佐野鼎と大村益次郎

(第16回)幕末の武士が灼熱のパナマで知った氷入り葡萄酒の味

(第17回)遣米使節団に随行、俳人・加藤素毛が現地で詠んだ句

(第19回)「勝海舟記念館」開館! 日記に残る佐野と勝の接点

(第20回)米国女性から苦情!? 咸臨丸が用意した即席野外風呂

(第21回)江戸時代の算学は過酷な自然災害との格闘で発達した

(第22回)「小判流出を止めよ」、幕府が遣米使節に下した密命

(第24回)幕末に水洗トイレ初体験!驚き綴ったサムライの日記

(第25回)天狗党に武士の情けをかけた佐野鼎とひとつの「謎」

(第29回)明治初期、中国経由の伝染病が起こしたパンデミック

(第30回)幕末の侍が経験した「病と隣り合わせ」の決死の船旅

(第35回)セントラル・パークの「野戦病院化」を予測した武士

(第36回)愛息に種痘を試し、感染症から藩民救った幕末の医師

(第37回)感染症が猛威振るったハワイで患者に人生捧げた神父

(第38回)伝染病対策の原点、明治初期の「コレラ感染届出書」

(第39回)幕末の武士が米国で目撃した「空を飛ぶ船」の報告記

(第40回)幕末の裏面史で活躍、名も無き漂流民「音吉」の生涯

(第42回)ツナミの語源は津波、ならタイフーンの語源は台風?

(第43回)幕末のベストセラー『旅行用心集』、その衝撃の中身

(第44回)幕末、米大統領に会い初めて「選挙」を知った侍たち

(第45回)「鉄道の日」に紐解く、幕末に鉄道体験した侍の日記

(第48回)「はやぶさ2」の快挙に思う、幕末に訪米した侍の志

(第49回)江戸で流行のコレラから民を守ったヤマサ醤油七代目

(第51回)今年も東大合格首位の開成、富士市と協定結んだ理由

(第52回)幕末に初めて蛇口をひねった日本人、驚きつつも記した冷静な分析

(第53回)大河『青天を衝け』が描き切れなかった「天狗党」征伐の悲劇

(第54回)『青天を衝け』に登場の英公使パークス、七尾でも開港迫っていた