165年前に米国を訪れた下級武士「佐野鼎」の訪米日記が現代語版に、生き生きとした筆致でよみがえる仰天体験の数々

『開成を作った男、佐野鼎』を辿る旅(第73回)

2025.10.9(木)

10月4日、高市早苗・前経済安保相(64)が、自民党総裁に選出されました。この先、国会の首相指名選挙で選ばれれば、日本初の女性首相が誕生することになります。すでに、高市氏は「まわりが驚く人事をしたい」と周囲に話しているそうで、党役員と閣僚を合わせた女性の数も過去最多となるようです。

このニュースを聞きながら、私はふと、本連載の主人公である「開成をつくった男 佐野鼎」(さのかなえ/1829~1877)が、165年前に執筆した『万延元年訪米日記』の中の一節を思い出しました。

米国の政治システム、選挙制度、女性の社会進出ぶりに驚愕

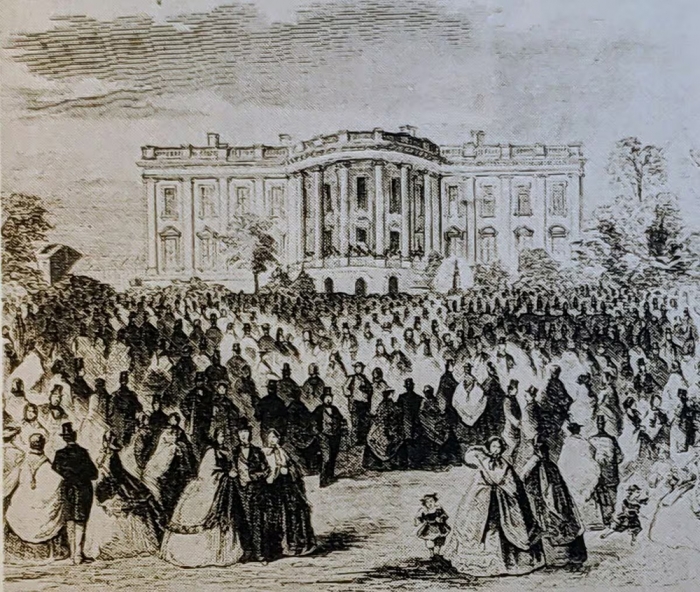

ときは1860年、明治維新の8年前のことです。幕府は日米修好通商条約の批准書を交わすため、アメリカへ総勢77名の遣米使節団を派遣しました。当時、加賀藩士だった佐野鼎は、その随員の一人として、江戸へ迎えに来たアメリカの軍艦に乗り、約9カ月をかけて地球を一周。途中、ワシントンではホワイトハウスでおこなわれた国書捧呈の儀式にも同行していました。

このとき日本の使節団を迎え、国書を受け取ったのは、第15代、ジェームス・ブキャナン大統領でした。

はるばる日本からやってきた使節団を一目見ようとホワイトハウス中庭に参集した人々

まずはこの日の佐野鼎の日記から、一部抜粋したいと思います。

●閏三月二十八日(1860年)

『今日は國書を捧呈せん為、大統領の居宅に至る。(中略)合衆國には天子も無く、又國王もなく、衆人の望に叶う者を挙ぐることとす。其の法國中の人民入札をなし、其の同名入札多きを挙ぐ。故に庶人といへども、其の身の徳に人望の帰するときは、自ら尊きを得。任にあること四ケ年にして、又別人を撰むこと前の如し(以下略)』

「ホワイトハウス」を「大統領の居宅」、「投票」を「入札」という言葉で記しているあたりは、表現に苦労の跡が見て取れますが、江戸時代には、民衆が「望に叶う者」を国の長として選ぶという発想がなかったため、大統領が「選挙」で選ばれるという事実には新鮮な驚きがあったようです。

さて、この日の日記には、ホワイトハウスの大広間で使節団への応接にあたったブキャナン大統領はじめ、アメリカ側の高官たちについての詳細な記述が続きます。そのくだりで印象に残ったのは、ホワイトハウスでの国書捧呈の場にアメリカの女性たちが列席していることに佐野鼎自身が大変驚いていたことでした。

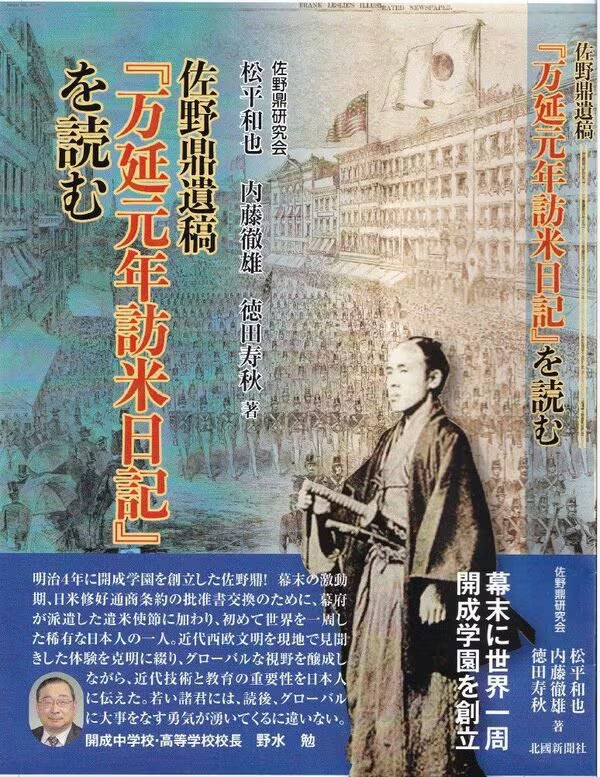

そこで、ここからは原文ではなく、2025年10月に刊行されたばかりの『佐野鼎遺稿「万延元年訪米日記」を読む』(松平和也・内藤徹雄・徳田寿秋著/北國新聞社)のp110~111より、一部紹介させていただきます。

『大統領の服装は特に目立った飾りもなく、文官の者も同様である。ただし武官の者は地位の高低によって明らかな区別があり、両肩にエポレット(肩章)という金糸の房の飾りをつけていた。(中略) この応接を行う広間には婦人がいたが、大統領の妻女たちであるという。このような場合に婦人が出席するのはこの国の習慣ではあるが、わが国とは大いに異なっている』

ホワイトハウスにてブキャナン大統領と対面する使節団の面々。会場には女性の姿もあった

こうした事実に対して驚きや疑問を綴っていたのは、佐野鼎ひとりではありませんでした。江戸時代を生きるサムライたちにとって、条約批准という国際政治の場に、華やかな衣装を身にまとった女性が現れるということ自体、信じがたい光景だったのでしょう。

ちなみに、ブキャナン大統領は生涯独身でしたが、公式の場には親族の女性を伴っていたようです。

日本の女性が衆議院議員総選挙で初めて投票を行ったのは、1946年4月10日、佐野鼎がこの日記を記してから86年後のことです。そして、2025年、まもなく日本で初めての女性総理大臣が誕生し、今月末にはトランプ大統領の来日も決定しています。

今の日本における女性たちの活躍を江戸時代の彼らが知ったら、どんな言葉を口にするのでしょうね。できることなら聞いてみたい気がします。

元は藩主への報告書

さて、今月刊行された『佐野鼎遺稿「万延元年訪米日記」を読む』(北國新聞社)、この本はいくつもの幸運と奇跡が重なって現代によみがえり、そして後世に語り継がれるであろう、まさに貴重な一冊といえるでしょう。

もとはといえば本著は165年前、佐野鼎が万延元年遣米使節に随行し、世界各国で見分した内容を、加賀藩の第12代藩主・前田斉泰に報告するためにまとめられた報告書でした。今でいう、社長宛の海外出張報告レポート、といったイメージでしょうか。

タイトルは、『奉使米行航海日記』。筆文字で書かれたもので、当時はコピー機などありませんので、手書きで複数の写しが取られ、藩内で回覧されたようです。

加賀藩の第12代藩主・前田斉泰。昨年新たに発見された佐野鼎の遺品の中から、この写真が見つかった

その後、世の中は明治維新を迎え、加賀藩は終わりを迎えます。佐野鼎は明治4年、東京で共立学校(のちの開成学園)を創立するなど多忙な日々を過ごしていましたが、明治10年、当時蔓延した伝染病のコレラに罹患し、わずか2日後、49歳の若さで亡くなります。

『佐野鼎遺稿「万延元年訪米日記」を読む』のあとがきには、こう記されています。

「佐野鼎は欧米諸国歴訪時の日記や記録、収集した資料など多くのものを所蔵していたと思われるが、明治10(1877)年にコレラに罹り急逝して所有物は焼却されたといわれ、後世に残されたものは極めて少ない」

つまり、佐野鼎直筆の『奉使米行航海日記』は、このとき失われてしまった可能性が高いと考えられるのです。

焼失してしまったと思われていた貴重な史料が…

ところが、佐野鼎の死から69年後の昭和21年、金沢の図書館に残されていた『奉使米行航海日記』の写本が、思わぬかたちでよみがえります。金沢文化協会が、筆文字の日記の写本を活字におこし、『佐野鼎遺稿 萬延元年訪米日記』という書籍(定価10円)として出版したのです。

とはいえ、昭和21年と言えば終戦直後のもののない時代です。紙は粗悪で、印刷の質も決してよいとは言えないものでした。しかし、このとき、筆文字が活字になったことで、この興味深い日記の内容はかろうじて後世に引き継がれました。

実際に私も、『開成をつくった男 佐野鼎』(講談社)を執筆する際には、この希少な古本を古書店で探し出して2万7000円という高額で入手し、佐野鼎の観察力の鋭さや人となり、初めて触れる外国の異文化への驚きなどを、佐野自身が綴った文章で読むことができたのです。

それでも、幕末に書かれた文言は現代人にはやはり難しく、活字になっても理解ができない部分が多々ありました。また、出版から70年以上経過した本書は劣化が激しく、残存部数もほとんどなく、このままでは『佐野鼎遺稿 萬延元年訪米日記』の貴重な内容を後世に引き継ぐことが難しいという危機に直面していたのです。

そんな中、本書の現代語訳というプロジェクトが始まりました。この膨大な作業に取り組まれたのは、開成学園のOBで「佐野鼎研究会」前世話人である内藤徹雄氏です。中学時代から「趣味は歴史」という内藤氏は、万延元年遣米使節に随行した佐野鼎の仲間らの日記とも照らし合わせながら、記述内容を詳細に検証し、多数の注釈も追記。そして、使節団の訪米から165年経った今年、当時の日記を現代人にもわかりやすく、生き生きとした筆致で、見事によみがえらせたのです。

『佐野鼎遺稿「万延元年訪米日記」を読む』(佐野鼎研究会 松平和也 内藤徹雄 徳田寿秋 著、北國新聞社)

いまも多くのアメリカ人は、「日米関係の歴史は、パールハーバー(1941年の日本軍による真珠湾攻撃)から始まった」と認識しているそうです。日本人の中にも同様のイメージを抱いている人は少なくないかもしれません。

しかし、この本を読めば、江戸時代の日本とアメリカがどのような関係にあったか、当時の外交の現実を、下級武士の視点からうかがい知ることができるはずです。

本書は4部構成になっており、序章では、開成学園OBで「佐野鼎研究会」初代代表の松平和也氏が、自身のグローバルなビジネス体験と佐野鼎の足跡を重ね合わせて執筆。二章は内藤氏による「訪米日記」成立までの経緯と特徴をまとめた概論、三章は同氏による現代語訳、そして四章は、「佐野鼎研究会」顧問で石川県郷土史研究者の徳田寿秋氏による佐野鼎略伝が収録され、大変中身の濃い、興味深い内容となっています。

この本を手に取ると、モノクロの古写真が、いまにも動き出しそうなカラー写真に生まれ変わったかのような印象を受けるのは私だけでしょうか。

すでに、本連載72回でも告知しましたが、10月18日には、加賀藩士だった佐野鼎にとってゆかりの地である金沢で、『佐野鼎研究会創設10周年&出版記念講演会』が開催されます。

当日はこの本の執筆陣をはじめ、165年前のアメリカの新聞を翻訳された田村芳昭氏による講演のほか、万延元年遣米使節で副使をつとめた村垣淡路守のご子孫と、目付をつとめた小栗上野介(2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の主人公)の菩提寺住職によるトークを聞くこともできます。

また、この日来場された方全員に、新刊『佐野鼎遺稿「万延元年訪米日記」を読む』(定価2420円)が記念として贈呈されるとのことです。

当日は、佐野鼎の傍系子孫である柳原三佳(筆者)が司会をつとめます。どうぞふるってご参加くださいませ。

<イベントのお知らせ>

『佐野鼎研究会創設10周年&出版記念講演会in金沢』

●日時:令和7年10月18日(土) 13:30~16:30(開場:13:10~)

●会場:石川県文教会館 大会議室(401、402 会議室)

金沢市尾山10-5 TEL 076-262-7311

●講演会

①「日本の文明開化の興隆を図った人、佐野鼎」

松平和也(前佐野鼎研究会代表)

②「佐野鼎〝万延元年訪米日記〟の特徴を読み解く」

内藤徹雄(前佐野鼎研究会世話人)

③「佐野鼎の加賀藩での事績と背景」

徳田寿秋(元石川県立歴史博物館館長)

④1860年のアメリカのニュースペーパーに見る佐野鼎の素顔

田村芳昭(佐野鼎研究会・会長)

⑤「金沢とゆかりの開成人」

橋本弘正(元開成学園教諭)

●報告

①2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」小栗上野介と佐野鼎

宮原万里子 (万延元年遣米使節子孫の会代表理事/村垣淡路守子孫)

村上泰賢(小栗上野介菩提寺・東善寺住職)

*参加お申込み、お問い合わせ:佐野鼎研究会/田村芳昭会(tamtam.com@jcom.zaq.ne.jp)まで

【連載】

(第11回)これが幕末のサムライが使ったパスポート第一号だ!

(第14回)151年前の冤罪事件、小栗上野介・終焉の地訪問記

(第15回)加賀藩の採用候補に挙がっていた佐野鼎と大村益次郎

(第16回)幕末の武士が灼熱のパナマで知った氷入り葡萄酒の味

(第17回)遣米使節団に随行、俳人・加藤素毛が現地で詠んだ句

(第19回)「勝海舟記念館」開館! 日記に残る佐野と勝の接点

(第20回)米国女性から苦情!? 咸臨丸が用意した即席野外風呂

(第21回)江戸時代の算学は過酷な自然災害との格闘で発達した

(第22回)「小判流出を止めよ」、幕府が遣米使節に下した密命

(第24回)幕末に水洗トイレ初体験!驚き綴ったサムライの日記

(第25回)天狗党に武士の情けをかけた佐野鼎とひとつの「謎」

(第29回)明治初期、中国経由の伝染病が起こしたパンデミック

(第30回)幕末の侍が経験した「病と隣り合わせ」の決死の船旅

(第35回)セントラル・パークの「野戦病院化」を予測した武士

(第36回)愛息に種痘を試し、感染症から藩民救った幕末の医師

(第37回)感染症が猛威振るったハワイで患者に人生捧げた神父

(第38回)伝染病対策の原点、明治初期の「コレラ感染届出書」

(第39回)幕末の武士が米国で目撃した「空を飛ぶ船」の報告記

(第40回)幕末の裏面史で活躍、名も無き漂流民「音吉」の生涯

(第42回)ツナミの語源は津波、ならタイフーンの語源は台風?

(第43回)幕末のベストセラー『旅行用心集』、その衝撃の中身

(第44回)幕末、米大統領に会い初めて「選挙」を知った侍たち

(第45回)「鉄道の日」に紐解く、幕末に鉄道体験した侍の日記

(第48回)「はやぶさ2」の快挙に思う、幕末に訪米した侍の志

(第49回)江戸で流行のコレラから民を守ったヤマサ醤油七代目

(第51回)今年も東大合格首位の開成、富士市と協定結んだ理由

(第52回)幕末に初めて蛇口をひねった日本人、驚きつつも記した冷静な分析

(第53回)大河『青天を衝け』が描き切れなかった「天狗党」征伐の悲劇

(第54回)『青天を衝け』に登場の英公使パークス、七尾でも開港迫っていた

(第56回)「餅は最上の保存食」幕末、黒船の甲板で餅を焼いた日本人がいた

(第57回)遣欧使節の福沢諭吉や佐野鼎にシンガポールで教育の重要性説いた漂流日本人

(第58回)東郷平八郎が「日露戦争の勝利は幕臣・小栗上野介のお陰」と感謝した理由

(第59回)水害多発地域で必須の和算、開成学園創立者・佐野鼎も学んで磨いた理系の素養

(第60回)暴れ川・富士川に残る「人柱伝説」と暗闇に投げ松明が舞う「かりがね祭り」

(第61回) 横須賀基地に残る幕臣・小栗忠順の巨大な功績、なのに最期は悲劇的な死が

(第62回) 消息がつかめなかった「開成の創始者」佐野鼎の“ひ孫”とついに遭遇

(第63回) 50万人の群衆!164年前の米国人が熱狂、訪米した「サムライ」の歓迎特大パレード

(第64回) パリでナポレオン3世に謁見した幕末のサムライたち、なぜ正装で臨まなかったか

(第65回) 幕末に米軍艦でアメリカを目指したサムライたち、洋上で目撃した「オーロラ」をどう記録したか

(第66回) 幕末に渡米したサムライが書いた、異国の鉄道についてのイラスト入り詳細レポート

(第67回) 164年前、日本人として初めてアメリカ大統領に会ったサムライたちは「外交贈答品」として何を選んだか

(第68回) 直系子孫宅から佐野鼎の遺品が大量発見!中にはパリで撮った若き福澤諭吉の写真も、果たして2人の接点とは?

(第69回) 再来年のNHK大河の主人公・小栗上野介、日米修好通商条約の批准書交換のための訪米時に帯びていた幕府の「密命」

(第70回) 大阪ベイエリア開発の先駆け、観光名所「天保山」を作ったのは幕末の遣米使節団のトップ新見正興の父だった

(第71回) 上野に散った「彰義隊」、武士の最上級エリート集団だった彼らや遺族の手紙が大量発見、時を越えた官軍史観への異議