明治初期に加賀の俊英が集まった「七尾語学所」、後の偉人・傑物に多大な影響を与えた青い目をしたサムライ教師

『開成を作った男、佐野鼎』を辿る旅(第72回)

2025.7.16(水)

「この先、どうすればいいのか」今も続いている能登の被災者の苦難

「運のいいことに、能登で地震があった……」

7月8日、自民党の鶴保庸介参議院予算委員長が演説で発したこの発言には、各方面から厳しい批判が寄せられました。これを受けた鶴保氏はすぐに「失言」を認めて謝罪し、6日後の14日、予算委員長辞任しました。しかし、辞任したところで、被災地の方々の怒りややるせなさは簡単に収まるものではないでしょう。

先月、私は車を運転して能登半島を訪れました。2024年1月1日に発生した大地震から1年半、能越自動車道をはじめとする半島内の道路の多くは、いまもアスファルトが隆起したり、陥没したりしたままで、速度を落として走行しても車体は上下に大きく弾み、たびたびハンドルを取られました。

想像以上の悪路に驚きながらたどり着いた輪島の街は、閑散としていました。倒壊した多くの建物はあの日のままの状態で残され、橋も通行止めです。

輪島の橋。震災から1年半が経った現在も通行止めのままだ(筆者撮影)

現地で知り合った50代の男性は、力なくこう話しました。

「実は明日、うちの家が公費解体されることになって、現場で立ち会うことになっています。まあ、やっとここまで来たという感じですが、やっぱりつらいですね。家の中には思い出のものもたくさんあるのですが、取り出すこともできないんです。それに、今住んでいる仮設住宅の期限まであと半年くらいしかありません、本当に、この先どうすればいいのか……」

輪島の街にはいたるところに倒壊したままの住宅が残されている(筆者撮影)

和倉温泉にも深い傷痕

開湯1200年を誇る和倉温泉も同じく、街には人の姿がほとんどなく、温泉街に面した七尾湾では複数の作業船による護岸工事が行われていました。

震災前は、高級温泉旅館「加賀屋」をはじめ20軒の旅館やホテルが営業し、多くの観光客で賑わっていましたが、地震によって大半の建物が被害を受け、現在営業を再開している宿は5軒のみ。みやげもの屋もほとんど閉店状態でした。

和倉温泉の歩道。震災の傷跡が街の至る所に残っている(筆者撮影)

こちらも震災から1年半たってようやく公費解体が始まり、私が訪れた6月半ばには複数の建物が取り壊しの真っ最中でした。

1年半たって、ようやく復興のスタートラインに立ったばかりともいえる能登半島。この現状に少しでも目を向けていれば、今回のような発言が出ることはなかったのではないでしょうか。

和倉温泉ではホテルや旅館が次々に公費解体されていた(2025年6月15日/筆者撮影)

七尾の開港を迫る列強との交渉にあたった佐野鼎

さて、能登半島といえば江戸時代、日本一の大藩であった加賀藩の領地の一部でした。本連載の主人公『開成をつくった男 佐野鼎(かなえ)』(1829~1877)は、駿河国(現在の静岡県富士市)出身ですが、1854年、加賀藩につくられた西洋式藩校「壮猶館(そうゆうかん)」の西洋砲術師範方棟取役として24歳の若さで招聘されています。以降、加賀藩に仕えていましたので、能登半島は佐野にとって大変ゆかりの深い土地でした。

特に、七尾における佐野鼎の活躍は、今も数多く語り継がれています。

万延元年遣米使節(1860)、文久遣欧使節(1861)の一員として、幕末に地球を2周した佐野は、帰国後すぐ、壮猶館の付属機関である「七尾軍艦所」の設立にかかわり、軍艦所奉行補佐として加賀藩の軍艦購入に尽力。また、七尾港の開港を迫る欧米列強に対しては、国際的な知識と英語力を駆使し、最前線で外交交渉にもあたりました。七尾港は日本の中でも指折りの良港で、どの国も何とか七尾港を開港させたいと画策していたのです。

(参照記事)〈『青天を衝け』に登場の英公使パークス、七尾でも開港迫っていた〉(2021.6.26)

ちなみに、壮猶館がつくられたのは、アメリカのペリーが軍艦を率いて浦賀に来航したことがきっかけでした。欧米列強の侵略に危機感を覚えた加賀藩は、軍事力の強化を図るため、西洋式の教育機関設立の必要に迫られたのです。ここでは、軍事的な技術だけでなく、医学、数学、測量、航海術など、最先端の教育も行われていました。

十代の頃から江戸へ出て、西洋砲術はじめ最先端の学問を修めていた佐野鼎は、当時の加賀藩にとって欠かせない人材だったのでしょう。

七尾語学所に招聘されたお雇い英国人

七尾には現在、幕末に開かれた七尾軍艦所の史跡が残されています。

以下がその写真です。『七尾軍艦所跡』と刻まれた大きな石碑は、昨年の能登半島地震の揺れにも負けず、しっかりとその場に立っていました。

七尾港にほど近い場所に建つ『七尾軍艦所跡』の石碑(石川県七尾市矢田新町)。北鉄能登バス「矢田新東」と七尾市内循環バスマリン号「七尾軍艦所跡」のバス停を降りると目の前だ(筆者撮影)

『七尾軍艦所跡』の石碑の隣に、もうひとつ顕彰碑があります。こちらは、文字の判読が難しい状態でしたが、すぐ横に設置された説明板には以下の解説文が記されていました。

<七尾軍艦所は、文久2年(1862)から明治4年(1871)まで加賀藩により梅鉢海軍の根拠地及び艦船実習地として設置されました。敷地は当場所を中心として約65000平方メートルあり、この中には造船所、製鉄所など多くの施設が造られ、造船はもちろん機械、船具等の製作修理が行われました。

明治2年(1869)この軍艦所内に七尾語学所が併設され、教師には英国人パーシバル・オズボーンが招かれて英語、西洋事情の教育に当たりました。教育を受けた人々の中から高峰譲吉、桜井錠二博士、瓜生外吉海軍大将など著名な人達が多くでました。語学所は、その後わずか1年で閉鎖されましたが、近代日本の躍進に果たした役割は大きいと評価されています。

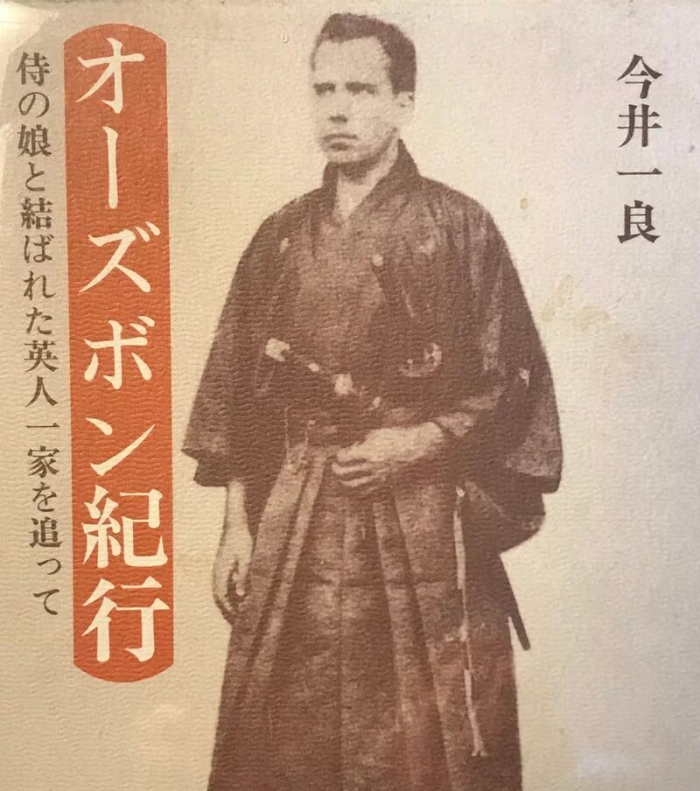

パーシバル・オズボーン(今井一良著、北國新聞社出版局刊『オーズボン紀行 侍の娘と結ばれた英人一家を追って』の表紙より)

パーシバル・オズボーン(1842~1905)というイギリス人教師は、英語、フランス語、ドイツ語に堪能で、日本人女性を妻にめとり、「青い目のサムライ先生」として大変慕われていたそうです。短期間ではありましたが、七尾語学所で彼に学んだ教え子たちのその後の活躍は、本当に目を見張るものがあります。

まず、高峰譲吉は、「アドレナリン」や「タカジアスターゼ」を生み出した世界的に有名な科学者となり、ワシントンやニューヨークに日本の桜を贈る国際親善事業に尽力した人物として知られています(参照非営利特定法人 高峰譲吉博士研究会)。

桜井錠二は理学博士となり、理化学研究所の立ち上げに携わりました。海軍大将にまでのぼりつめた瓜生外吉は、岩倉使節団で日本初の女子留学生としてアメリカに渡った永井繁子と結婚し、夫婦円満に暮らしたそうです。

そのほかにも、平井晴二郎(工学博士)、石黒五十二(工学博士)など、世界で名を成す人物が多数輩出されました。七尾語学所の歴史を紐解くと、優れた教育がいかに子どもたちに人間力を与え、人生を左右するか、そのことを痛感します。

実は、オズボーンをスカウトし、七尾語学所に招いた人物こそが、佐野鼎でした。上記の説明文に佐野の名前が登場しないのは少し残念ですが、『開成をつくった男 佐野鼎』(柳原三佳著/講談社)には、若きオズボーンが羽織袴に身を包み、美しい能登島を望む自然豊かな七尾の地で、教え子たちとともに過ごした日々が描かれています。

明治4年、佐野鼎が開成学園の前身である共立学校を立ち上げ、外国人教師を雇ってネイティブな発音による英語教育にこだわったのも、オズボーンという外国人教師との出会いが影響していたのかもしれません。

まだまだ厳しい状況にある能登半島ですが、できる限り足を運び、少しでも復興を応援することができればと思います。そのためには、能登の歴史や文化を知ることも大切なアクションです。旅行やボランティアなどで能登半島を訪れた際には、半島の中心に位置する七尾港が、教育、産業、外交の主要拠点であった時代に思いを馳せながら、ぜひ、七尾軍艦所と七尾語学所の史跡も訪れてみてください。

また、10月には金沢で、佐野鼎に関する講演会が開催されます。こちらにもふるってご参加ください。

【佐野鼎研究会より講演会のご案内】

『佐野鼎研究会創設10周年&出版記念講演会 in 金沢』

●日時:令和 7(2025)年10月18日(土) 13:30~16:30

●会場:石川県文教会館 大会議室(401、402 会議室)

金沢市尾山10-5 TEL 076-262-7311

●開場:13:10~ 開会:13:30

司会/柳原三佳(「開成をつくった男、佐野鼎」著者)

●講演会

①「日本の文明開化の興隆を図った人、佐野鼎」松平和也(前佐野鼎研究会代表)

②「“万延元年訪米日記”の特徴を読み解く」 内藤徹雄(前佐野鼎研究会世話人)

③「佐野鼎の加賀藩での事績と背景」 徳田寿秋(元石川県立歴史博物館館長)

④「金沢とゆかりの開成人」 橋本弘正(元開成学園教諭)

※参加お申込み、お問い合わせ:佐野鼎研究会/田村芳昭会長

(tamtam.com@jcom.zaq.ne.jp)まで

【連載】

(第11回)これが幕末のサムライが使ったパスポート第一号だ!

(第14回)151年前の冤罪事件、小栗上野介・終焉の地訪問記

(第15回)加賀藩の採用候補に挙がっていた佐野鼎と大村益次郎

(第16回)幕末の武士が灼熱のパナマで知った氷入り葡萄酒の味

(第17回)遣米使節団に随行、俳人・加藤素毛が現地で詠んだ句

(第19回)「勝海舟記念館」開館! 日記に残る佐野と勝の接点

(第20回)米国女性から苦情!? 咸臨丸が用意した即席野外風呂

(第21回)江戸時代の算学は過酷な自然災害との格闘で発達した

(第22回)「小判流出を止めよ」、幕府が遣米使節に下した密命

(第24回)幕末に水洗トイレ初体験!驚き綴ったサムライの日記

(第25回)天狗党に武士の情けをかけた佐野鼎とひとつの「謎」

(第29回)明治初期、中国経由の伝染病が起こしたパンデミック

(第30回)幕末の侍が経験した「病と隣り合わせ」の決死の船旅

(第35回)セントラル・パークの「野戦病院化」を予測した武士

(第36回)愛息に種痘を試し、感染症から藩民救った幕末の医師

(第37回)感染症が猛威振るったハワイで患者に人生捧げた神父

(第38回)伝染病対策の原点、明治初期の「コレラ感染届出書」

(第39回)幕末の武士が米国で目撃した「空を飛ぶ船」の報告記

(第40回)幕末の裏面史で活躍、名も無き漂流民「音吉」の生涯

(第42回)ツナミの語源は津波、ならタイフーンの語源は台風?

(第43回)幕末のベストセラー『旅行用心集』、その衝撃の中身

(第44回)幕末、米大統領に会い初めて「選挙」を知った侍たち

(第45回)「鉄道の日」に紐解く、幕末に鉄道体験した侍の日記

(第48回)「はやぶさ2」の快挙に思う、幕末に訪米した侍の志

(第49回)江戸で流行のコレラから民を守ったヤマサ醤油七代目

(第51回)今年も東大合格首位の開成、富士市と協定結んだ理由

(第52回)幕末に初めて蛇口をひねった日本人、驚きつつも記した冷静な分析

(第53回)大河『青天を衝け』が描き切れなかった「天狗党」征伐の悲劇

(第54回)『青天を衝け』に登場の英公使パークス、七尾でも開港迫っていた

(第56回)「餅は最上の保存食」幕末、黒船の甲板で餅を焼いた日本人がいた

(第57回)遣欧使節の福沢諭吉や佐野鼎にシンガポールで教育の重要性説いた漂流日本人

(第58回)東郷平八郎が「日露戦争の勝利は幕臣・小栗上野介のお陰」と感謝した理由

(第59回)水害多発地域で必須の和算、開成学園創立者・佐野鼎も学んで磨いた理系の素養

(第60回)暴れ川・富士川に残る「人柱伝説」と暗闇に投げ松明が舞う「かりがね祭り」

(第61回) 横須賀基地に残る幕臣・小栗忠順の巨大な功績、なのに最期は悲劇的な死が

(第62回) 消息がつかめなかった「開成の創始者」佐野鼎の“ひ孫”とついに遭遇

(第63回) 50万人の群衆!164年前の米国人が熱狂、訪米した「サムライ」の歓迎特大パレード

(第64回) パリでナポレオン3世に謁見した幕末のサムライたち、なぜ正装で臨まなかったか

(第65回) 幕末に米軍艦でアメリカを目指したサムライたち、洋上で目撃した「オーロラ」をどう記録したか

(第66回) 幕末に渡米したサムライが書いた、異国の鉄道についてのイラスト入り詳細レポート

(第67回) 164年前、日本人として初めてアメリカ大統領に会ったサムライたちは「外交贈答品」として何を選んだか

(第68回) 直系子孫宅から佐野鼎の遺品が大量発見!中にはパリで撮った若き福澤諭吉の写真も、果たして2人の接点とは?

(第69回) 再来年のNHK大河の主人公・小栗上野介、日米修好通商条約の批准書交換のための訪米時に帯びていた幕府の「密命」

(第70回) 大阪ベイエリア開発の先駆け、観光名所「天保山」を作ったのは幕末の遣米使節団のトップ新見正興の父だった

(第71回) 上野に散った「彰義隊」、武士の最上級エリート集団だった彼らや遺族の手紙が大量発見、時を越えた官軍史観への異議